La menace d’une intervention militaire russe en Ukraine ne semble pas porter ses fruits diplomatiques. Malgré le déploiement de désormais 125.000 soldats à sa frontière occidentale, Moscou peine à obtenir les concessions qu’elle avait formulées à l’égard des occidentaux – en particulier sur un engagement à refuser toute entrée de l’Ukraine au sein de l’Otan. Vladimir Poutine voulait dramatiser les enjeux, mais n’aura en définitive ni réussi à réellement peser sur l’agenda occidental avec ses deux propositions de traités – un avec le Etats-Unis et un autre avec l’Otan – ni à figer la discussion en rendant ses demandes publiques. Le temps est donc au dialogue – lent et tortueux.

En parallèle de ce jeu de déclarations ; les équipes diplomatiques des deux camps ne chôment pas. « On le dit peu, mais des négociations sur des sujets assez techniques (nucléaire, cyber, spatial) ont commencé il y a six mois entre les deux pays, avec des déclarations fermes côté russe et côté américain » explique Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. « La grande question est de savoir pourquoi il y a eu cette montée d’émotion et de rhétorique entre Washington et Moscou : probablement parce qu’on arrive à des phases dures de la négociation, où chacun essaie de la débloquer à son avantage ». Pari réussi ? Pas sûr.

Biden l’atlantiste

Un élément d’explication de l’enlisement de la stratégie de la menace russe est l’efficacité de la réponse américaine. Depuis la Place rouge, Biden était vu comme un dirigeant faible, à la tête d’un pays divisé et dont toute l’attention était tournée vers la Chine. Aussi, Moscou pensait jouer sur « l’asymétrie des enjeux » en espérant une réponse assez tiède des occidentaux – ou désorganisée comme en Afghanistan. Mais ces derniers se sont montrés à la hauteur des pressions exercées par Moscou, avec une coopération accentuée et une réaction calme mais ferme : oui au dialogue, non au chantage. Seul Viktor Orban a fait exception – sans grande surprise et sans grand enjeu.

Les déclarations alarmistes de Washington et plus largement du « club anglo-saxon », sont dans ce contexte à comprendre comme des signaux adressés aux opinions publiques européennes, afin de les mettre en ordre de bataille. « Biden et ses diplomates, qui s’étaient montrés maladroits dans d’autres domaines, sont tout à coup devenus super compétents. Biden est très à l’aise avec les affaires transatlantiques : l’Otan était la pièce centrale de la politique extérieure américaine durant les décennies où il était en poste à la commission des affaires étrangères du Sénat américain, ainsi que lorsqu’il était vice-président » note ainsi le journaliste américain Fred Kaplan.

Plus largement, cette crise a permis de revitaliser l’Alliance Atlantique, malmenée ces dernières années par des divergences d’intérêt croissantes et des questionnements sur le besoin de conserver une telle alliance après la chute du bloc soviétique. Les menaces proférées par le Kremlin ont balayé toutes ces questions : Washington a envoyé plus de 8.500 soldats supplémentaires à la frontière est de l’UE, la Pologne et la Grande-Bretagne ont annoncé un « pacte de sécurité trilatéral » avec l’Ukraine facilitant notamment les envois d’armements vers Kiev, la Suède et la Finlande, voisins directs de la Russie, restés envisagent de sortir de la neutralité et de rejoindre l’Otan…

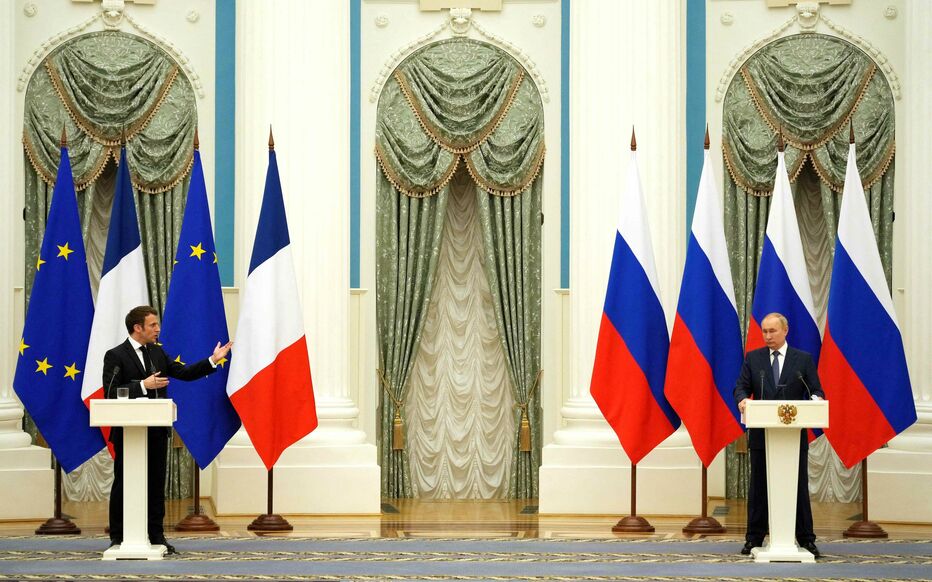

Indépendamment de cette crise, la Turquie s’est réalignée avec les objectifs atlantistes depuis quelques mois en livrant des drones en Ukraine et en participant à la plateforme de Crimée – initiative visant à récupérer la péninsule et réguler les rapports de force dans la Mer Noire. Même la France, qui a tendance à faire cavalier seule, a trouvé son rôle dans un diptyque good cop – bad cop, qui permet de maintenir le dialogue et de continuer à repousser le risque d’une escalade militaire, déjouant encore le facteur « temps court » qu’avait tenté d’imposer Poutine.

Préciser les enjeux du rapport de force

Reste à savoir ce que le Kremlin fera de ce temps supplémentaire. Il est difficile de savoir ce qu’a décidé Vladimir Poutine, et ce dernier probablement en train de calculer les risques posés par ses différentes options. Aussi, il est important de fixer des lignes rouges afin d’envoyer un signal clair sur des réponses graduées et d’éviter un lent délitement comme ce qui s’est produit en Syrie, poussant l’occident à l’inaction. Dans un entretien donné au Journal du dimanche le 30 janvier, le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian allait dans ce sens : « Pour que [le principe de sanctions massives] soit efficace, il doit faire place à un minimum d’ambiguïté. Une description détaillée des mesures nuirait à la volonté partagée des alliés d’agir efficacement. »

L’enjeu a été très justement posé par Bruno Tertrais, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique : il faut « faire comprendre au Kremlin que le coût d’une éventuelle agression, quelles que soient sa nature et son ampleur, sera supérieur aux bénéfices qu’il espérerait en retirer ». Ce dernier poursuit en expliquant que cette réflexion doit « prévoir le ‘coup d’après’, c’est-à-dire la contre-riposte russe. Elle pourrait être économique – et nous nous y préparons, notamment en parant à la possibilité d’une rupture de l’approvisionnement gazier de l’Europe –, mais aussi militaire – on pense au déploiement d’armes nucléaires en Biélorussie, par exemple. »

Poutine n’a plus tant d’options. Et ce d’autant que sa situation est fragile : la Russie demeure excessivement dépendante de l’extraction de matières premières, qui représente encore à ce jour 20% du PIB, 40% des recettes du budget fédéral et plus de 60% des exportations, ce qui limite son recours au chantage gazier. Se priver d’une manne essentielle serait en effet assez inconséquent alors que la croissance est menacée par une addition de facteurs structurels : déclin démographique, faible productivité du travail, manque de disponibilité de main d’œuvre employable, manque d’investissement chronique, retard technologique…

Des garanties de sécurité pour tous

Si la Russie aspire à revenir « dans la cour des grands », elle ne peut compter pour ce faire sur sa performance économique. « Son produit intérieur brut est légèrement supérieur à celui de l’Espagne mais avec une population trois fois plus importante, ce qui veut dire que par habitant il est grosso modo trois fois plus faible. Par rapport à la France, les deux pays boxent encore moins dans la même catégorie : le PIB russe est inférieur de 43% au nôtre. La Russie, qui était il y a quinze ans le « R » de l’acronyme des BRIC (…) n’en fait plus partie » comme le rappelait récemment l’éditorialiste Dominique Seux.

Cette position est encore fragilisée par le contexte actuel : en plus du facteur Covid, très problématique pour un pays peu vacciné, l’inflation fait peser un risque en matière de pouvoir d’achat des ménages – la Banque de Russie a relevé par sept fois ses taux directeurs en 2021 et d’autres hausses pourraient être nécessaires. A cela il faut ajouter les risques liés à l’adoption de nouvelles sanctions américaines et européennes. « Les sanctions seraient extrêmement lourdes pour Moscou, le pays serait très isolé, et la Russie se mettrait dans les mains de la Chine en étant encore plus dépendante de Pékin », souligne le politologue Frédéric Charillon. « Or on imagine mal Poutine faire ce choix alors qu’il a réussi, en vingt ans, à faire revenir son pays au premier plan des grandes puissances géopolitiques, à lui redonner une certaine surface internationale ».

Moscou pensait geler la situation en rendant l’Ukraine ingouvernable et en jouant sur ses divisions internes, mais cela l’a au contraire durablement poussée dans les bras du camp occidental. En un sens, elle s’est piégée toute seule. Aussi, Poutine n’acceptera sans doute pas de recul majeur. Il s’agit en effet d’un dirigeant qui a fait de la restauration de la grandeur de la Russie sa marque de fabrique – et la clé de voute de son pacte social avec le peuple russe. Il ne peut se permettre une humiliation alors qu’il cherche à se faire réélire. Un recours à la force ne peut donc pas être totalement exclu. Il s’agit donc, dans le temps court, de clarifier les conséquences auxquelles il s’expose pour chacune de ses actions, et dans le temps long de redéfinir le rapport avec Moscou de sorte à fournir des garanties de sécurité pour tous – et pas uniquement pour la Russie comme elle a cherché à l’imposer au cours des dernières semaines.